こんにちは。はたらくわ編集部です。

保育園でお昼寝をたっぷりしてきた日に、お子さんが夜なかなか寝てくれなくて困っていませんか?寝かしつけに1時間以上かかって、親も子もヘトヘト…なんてこともありますよね。

「保育園の昼寝が原因で夜寝ないのは明らか」と感じたり、特に4歳、5歳になると「昼寝はいつまで必要なの?」と疑問に思う保護者の方は多いです。中には、眠くないのに無理やりお昼寝を強制されているのでは、と心配になる方もいるかもしれません。保育園にこの悩みを相談したいけれど、角が立たない伝え方が分からない、そもそも途中で起こしてもらうことは可能なのか、国の保育所保育指針ではどうなっているのか、など知りたいことはたくさんあると思います。

この記事では、そんな「保育園の昼寝、やめてほしい」という切実な悩みを持つ保護者の方に向けて、保育園側の事情から、具体的な相談方法、家庭でできる対策まで、詳しく解説していきます。

- 「保育園の昼寝やめてほしい」と感じる理由

- 保育園が昼寝の時間を設けている事情

- 角が立たない保育園への相談方法と伝え方

- 相談しても変わらない場合の家庭での対策

なぜ?「保育園の昼寝やめてほしい」と思う理由

多くの保護者が「保育園の昼寝をやめてほしい」と感じる背景には、家庭での生活リズムへの影響という共通の悩みがあります。ここでは、その具体的な理由と、保育園が昼寝を続ける事情について掘り下げていきます。

保育園の昼寝で夜寝ない子の生活リズム

一番多くの声が聞かれるのが、「保育園でしっかり昼寝をすると、夜まったく寝てくれない」という悩みです。保育園で1時間半から2時間ほどお昼寝をすると、体力が有り余ってしまって、夜9時になっても目がランラン…なんてことも。

結果的に寝かしつけにすごく時間がかかり、気づけば就寝が夜10時、11時過ぎになることも珍しくありません。これでは親も子も寝不足になり、翌朝の機嫌が悪くなるという悪循環に陥りがちです。

特に、お休みの日は昼寝なしで夜8時台にコテンと寝てくれる場合、「平日に夜寝ない原因は、やっぱり保育園の昼寝なんだ」と強く感じてしまいますよね。

4歳、5歳の昼寝はいつまで続くのか

子どもの成長とともに、「もうお昼寝は必要ないのでは?」という疑問も出てきます。個人差がとても大きいのが前提ですが、一般的な目安は以下の通りです。

- 3歳児(年少):まだ多くの子にお昼寝が必要です。

- 4歳児(年中):お昼寝が不要になる子が増え始め、悩みが顕在化しやすい時期です。

- 5歳児(年長):ほとんどの子が不要になります。小学校入学を見据えて、秋から冬にかけて昼寝をなくしていく園が多いようです。

特に4歳、5歳になると、子ども自身が「眠くない」「お昼寝したくない」と訴えることも増えます。眠くないのに布団でじっと過ごすのは、子どもにとって少し辛い時間かもしれませんね。

保育所保育指針における昼寝の考え方

「そもそも、保育園の昼寝は義務なの?」と疑問に思う方もいるかもしれません。厚生労働省が定める「保育所保育指針」というものがあり、ここには子どもの活動について示されています。

この指針の中では、直接的に「昼寝をさせなさい」と書かれているわけではありません。しかし、「子どもが休息をとることの重要性」については明記されています。午前中にたくさん遊んだ子どもたちが、心と体を休めて、落ち着いて午後の活動に移るために「休養」の時間は大切だと考えられているんですね。

保育所保育指針と「休養」

保育所保育指針では、健康な心と体を育てるために「食事、睡眠、排泄、清潔、衣類の着脱など、基本的な生活習慣が確立されるようにする」ことや、「活動と休息、緊張と緩和のバランス」が大切だとされています。昼寝は、この「休息」の一環として位置づけられていることが多いです。

保育園が昼寝をやめられない運営事情

保護者の気持ちも分かる一方で、保育園側がすぐにお昼寝を「なし」にできない、現実的な事情もあります。主な理由は以下の通りです。

① クラス運営上の難しさ

これが一番大きな理由かもしれません。例えば20人のクラスで、半数が寝て、半数が起きている状況を想像してみてください。起きている子の声や物音で寝たい子が起きてしまったり、逆に静かにさせようとすると起きている子の活動が制限されたり…。安全に、かつそれぞれの子どもにとって質の高い時間を確保するのは、保育士さんの人数的にも非常に難しいのが現状です。

② 保育士の休憩時間の確保

子どもたちがお昼寝している時間は、保育士さんたちが交代で休憩を取るための貴重な時間でもあります。労働基準法で定められた休憩を確保し、連絡帳を書いたり、午後の活動の準備をしたりと、事務作業もこの時間に行うことが多いです。

③ 発達の個人差への対応

特に3歳児クラスなどでは、まだ昼寝が絶対にないと夕方まで体力がもたない子もいます。クラス全体としては、体力的に休息が必要な子に合わせてスケジュールを組むのが基本となります。

昼寝をしない子の過ごし方とクラス運営

では、昼寝をしたがらない子や、すぐに起きてしまう子はどう過ごしているのでしょうか。これは園の方針によりますが、多くの場合、「静かに横になって体を休める」という対応が取られます。

他のお友達の睡眠を妨げないように、布団の上で静かに絵本を読んだり、パズルをしたりすることを許可してくれる園もあります。しかし、前述の運営上の理由から、多くは「全員一斉に同じ部屋で横になる」というルールになっているのが実情かなと思います。

「保育園の昼寝やめてほしい」を叶える伝え方

保育園の事情は理解できるけれど、やっぱり家庭での生活リズムが…。そう感じたとき、どうすれば円満に解決できるのでしょうか。ここでは、保育園に相談するための具体的なアクションプランを提案します。

角が立たない保育園への相談と伝え方

大切なのは、一方的に要求するのではなく、「相談」というスタンスで話を持ちかけることです。

NGな伝え方の例

「うちの子に昼寝はやめてください」

「もう5歳なんだから、昼寝はいらないですよね?」

このように保育園の方針を否定するような言い方は、対立を生みやすく、良い結果につながりにくいかもしれません。

OKな伝え方のポイント

「やめてほしい」ではなく「困っている」という事実と、「どうしたらいいか相談したい」という姿勢でアプローチするのがおすすめです。まずは担任の先生に「子どもの睡眠のことで、少しご相談したいのですが…」と切り出してみましょう。

現実的な妥協案「途中で起こしてもらう」

「昼寝を完全にやめる」のが難しくても、「時間を短くする」という形なら対応してもらえる可能性があります。これが最も現実的な落としどころかもしれません。

相談する際には、以下のような具体的な妥協案を提示してみましょう。

- 最優先の提案:「もし可能であれば、お昼寝を1時間くらいで起こしていただくことは難しいでしょうか?」

- 次善の提案:「もし眠れないようなら、布団の上で静かに絵本などを読ませていただくことはできますか?」

また、年中さんの場合は「年長さんになったら、お昼寝の時間はどうなりますか?」と、今後の見通しを確認しておくのも良いですね。

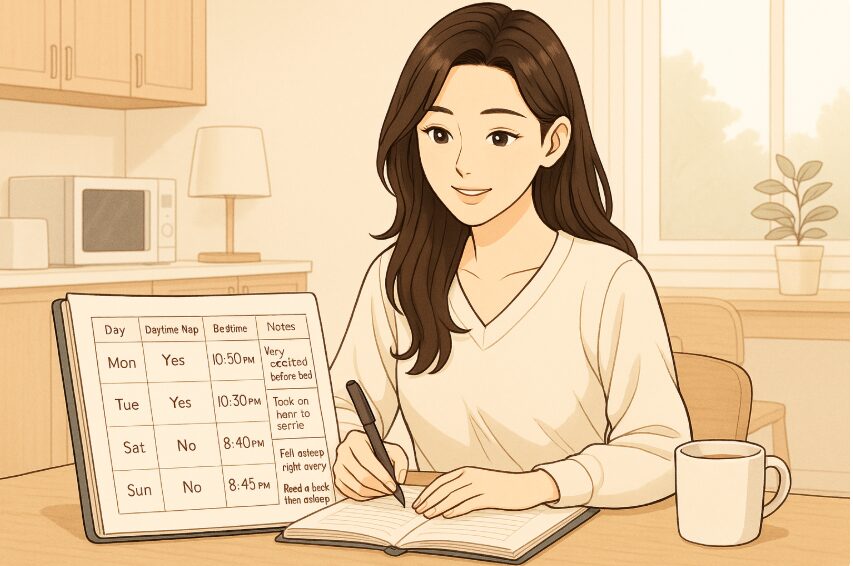

相談前に準備すべき客観的な睡眠記録

相談をよりスムーズに進めるために、ぜひ準備しておきたいのが「睡眠記録」です。口頭で「夜寝なくて困っていて…」と伝えるよりも、客観的なデータがあると、先生も状況を理解しやすくなります。

1週間程度で構わないので、以下のような簡単な記録をつけてみましょう。

睡眠記録の例

| 曜日 | 保育園での昼寝 | 夜の就寝時間 | 様子 |

|---|---|---|---|

| 月曜 | あり (約1.5時間) | 22:50 | 寝る前に大興奮 |

| 火曜 | あり (約1.5時間) | 22:30 | 寝かしつけに1時間 |

| … | … | … | … |

| 土曜 | なし | 20:40 | すぐに寝た |

| 日曜 | なし | 20:45 | 絵本を読んでいたら寝た |

このような記録を見せながら、「お昼寝がない日はスムーズに寝てくれるのですが…」と相談することで、悩みの深刻度が伝わりやすくなります。

昼寝なしが無理な場合の家庭での対策

相談した結果、園の方針で「個別の対応は難しい」と言われることも十分に考えられます。その場合は、家庭での過ごし方を工夫して乗り切りましょう。

- 朝は決まった時間に起こす

夜寝るのが遅くても、朝はいつも通りに起こしましょう。生活リズムをリセットするのに役立ちます。 - 夕方以降に体を動かす

お迎えの後、少し公園に寄ったり、家の中でダンスをしたりして、体力をしっかり消耗させましょう。 - 寝る前のルーティンを徹底する

眠そうでなくても、決まった時間になったら寝室へ。照明を暗くして、静かな絵本を読むなど、毎日同じ入眠儀式を行うことで、体が「寝る時間だ」と覚えやすくなります。 - お迎え時間を調整する

もし可能であれば、お昼寝が終わる15時過ぎにお迎えに行き、そのまま遊びに連れて行くという方法もあります。(お仕事の都合で難しい場合が多いですが…)

これらの対策は、お子さんの体力や特性によって合う・合わないがあります。色々試しながら、ご家庭に合った方法を見つけてみてくださいね。

まとめ:「保育園 昼寝 やめてほしい」の解決策

「保育園の昼寝をやめてほしい」という悩みは、多くの保護者が経験するものです。すぐに解決するのは難しい問題かもしれませんが、まずは家庭での生活リズムに困っていることを、睡眠記録などの客観的なデータと共に保育園に相談してみることが第一歩です。

園の方針ですぐに変更が難しい場合でも、家庭での工夫で乗り切れることもあります。この記事で紹介した伝え方や対策を参考に、親子にとって一番良いバランスを見つけていってくださいね。

この記事で紹介した年齢や時期はあくまで一般的な目安です。お子さんの発達には個人差がありますので、最終的な判断はお子さんの様子を見ながら、保育園の先生や必要に応じて専門家にご相談ください。